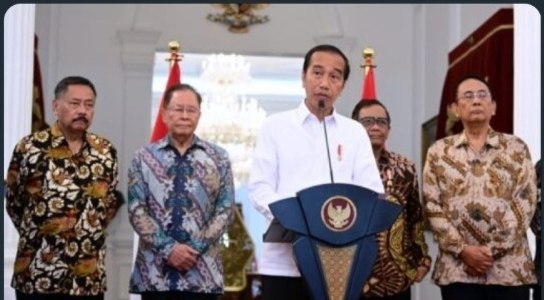

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM). Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Presiden saat menerima PPHAM di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (11/1).

Dalam hal ini, Presiden menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa yakni:

– Peristiwa 1965-1966;

– Peristiwa Penembakan Misterius 1982-

1985;

– Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;

– Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos

Sattis, Aceh 1989;

– Peristiwa Penghilangan Orang Secara

Paksa 1997-1998;

– Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;

– Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II

1998-1999;

– Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet

1998-1999;

– Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;

– Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;

– Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan

– Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Pernyataan tersebut menurut SETARA Institute adalah bagian dari aksesori politik kepemimpinan Jokowi dalam memenuhi janji kampanyenya saat di 2014 hendak mencalonkan diri sebagai presiden. Sebagai aksesori, pengakuan dan penyesalan itu hanya akan memberikan dampak politik bagi presiden tetapi tidak memenuhi tuntutan keadilan sebagaimana digariskan oleh UU 26/2000 Tentang Pengadilan HAM.

Dalam siaran persnya Kamis (12/1) SETARA Institute menilai Tim yang berdasarkan Keppres No. 17/2022, hanya bekerja tidak lebih dari 5 bulan, dengan komposisi anggota yang kontroversial dan metode kerja yang tidak jelas, mustahil bisa merekomendasikan terobosan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara berkeadilan.

“Tim ini hanya ditujukan untuk memberikan legitimasi tindakan bagi Presiden Jokowi membagikan kompensasi kepada para korban tanpa proses rehabilitasi yang terbuka dan tanpa mengetahui siapa sesungguhnya pelaku-pelaku kejahatan itu” tutur Hendardi Ketua SETARA Institute.

Lanjut Hendardi, SETARA Institute menyesalkan ketiadaan pengungkapan kebenaran secara spesifik perihal siapa-siapa aktor di balik 12 kasus yang telah dianalisis oleh Tim PPHAM. Persis dan konsisten dengan yang telah disampaikan oleh Kemenkopolhukam bahwa Tim PPHAM memang tidak mencari siapa yang salah, namun lebih kepada menyantuni dan menangani korban untuk dilakukan pemulihan.

Fakta ini adalah dampak dari ketiadaan mandat pemenuhan hak atas kebenaran (right to the truth) sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa bisa dibawa ke proses peradilan HAM atau direkomendasikan diselesaikan melalui jalur non yudisial. Padahal, pengungkapan kebenaran menjadi unsur yang sangat esensial dalam penuntasan pelanggaran HAM berat, sekalipun melalui mekanisme non-yudisial. Ada lompatan logika (logical jumping) yang dipraktikkan oleh pemerintah, yaitu mengabaikan upaya pengungkapan kebenaran namun telah mengambil jalur non-yudisial sebagai mekanisme penyelesaian yang justru semakin berpotensi pada pengukuhan impunitas.

SETARA Institute memandang cara kerja Tim PPHAM sengaja didesain untuk melahirkan aneka kontradiksi dan paradoks dalam diskursus dan gerakan advokasi penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu. Sekalipun berkali-kali Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa jalur yudisial tetap terbuka, tetapi dengan keputusan politik presiden yang hanya menempuh jalur penyantunan pada korban, maka keputusan Presiden Jokowi akan menjadi referensi dan preseden sikap lanjutan bagi Jokowi pada dua tahun terakhir kepemimpinannya atau bagi presiden selanjutnya. Di sinilah kecerdikan Jokowi merespons isu politik penyelesaian pelanggaran HAM. Di satu sisi, berhasil memetik insentif politik sebagai pemecah kebekuan; tapi di sisi lain, juga dicatat sebagai presiden yang berhasil menutup ruang bagi kerja lanjutan advokasi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, melalui jalur yudisial.